SNSを使ったBtoBマーケティング「ソーシャルセリング」とは?

作成日:2020/11/27

BtoBマーケティングでは、SNSソーシャルメディアを使い見込み客に直接コミュニケーションを図る手法営業手法「ソーシャルセリング」が急速に広まっています。ソーシャルセリングの具体的な取り組み方法、メリット・デメリットなどについて解説します。

目次

■ソーシャルセリングとは?

(1)ソーシャルメディアマーケティングとの違いは?

(2)ソーシャルセリングで収益が上がる?

(3)ソーシャルセリングが注目される理由①インサイドセールスへのシフト

(4)ソーシャルセリングが注目される理由②BtoBサービス選定時の行動変化

■日本のBtoBマーケティングのソーシャルメディア活用事情

(1)日本ではビジネスSNSの利用が広がっていない

(2)日本企業はSNSにネガティブなイメージを持っている?

■ソーシャルセリングに取り組む方法とは

(1)目的やコンセプト、ターゲットを明確にする

(2)目的にあうSNSを選ぶ

■SNS別BtoBマーケティング活用事例

(1)LinkedIn

(2)Facebook

(3)Twitter

(4)note

ソーシャルセリングとは?

ソーシャルセリング(Social Selling)とは、FacebookやTwitterなどのSNSを使った営業活動のこと。営業担当がSNSを通じて見込み客(リード)と接点を持ち、プロダクトの説明をしたり疑問に答えたりしながら購入につなげるBtoBマーケティング手法です。また既存顧客とのコミュニケーションにソーシャルメディアを活用し、顧客ロイヤリティの維持につなげるケースもあります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、BtoB企業の営業やマーケティング手法にも大きな変化をもたらしています。2020年4月に行なわれた調査によると、コロナ禍によってBtoB企業の5割が見込み客(リード)の獲得が減少したと言います(※1)。従来のように直接訪問や展示会といったオフラインの手法が難しくなったことが大きな原因でしょう。

こうした状況の中でWebを使った動画セミナー(ウェビナー)やWeb会議システムを使った商談など、オンラインによる営業活動に取り組むところが増えています。とはいえ他社と同様のことをしていても、新しい見込み客(リード)の獲得につながりづらいのも事実。限られた予算の中で新しい取り組みにチャレンジしたい、という方も多いのではないでしょうか?

BtoBマーケティングで一歩先を行く海外に目を向けると、ソーシャルメディアを活用して顧客との接点を増やし、営業成果を上げる事例が増えています。このSNSを使って顧客とコミュニケーションをする営業活動は「ソーシャルセリング」と呼ばれています。なんとソーシャルセリングを実施した企業の前年比収益は、実施していない企業の4倍というデータもあります(※2)。日本ではまだ事例の少ないソーシャルセリングですが、今のうちからチェックしておきましょう!

(1)ソーシャルメディアマーケティングとの違いは?

「ソーシャルメディアマーケティング」と似ていますが、全く同じではありません。ソーシャルメディアマーケティングとは、SNSの拡散を通じてプロダクトのプロモーションや企業のブランディングにつなげること。見込み客(リード)に限らず、幅広い顧客をターゲットにしています。

一方でソーシャルセリングとは、より見込み客(リード)や既存顧客にフォーカスした手法のこと。営業担当はSNSを活用して1to1のコミュニケーションを行ない、購買意欲を高めて意思決定につなげるというのが狙いです。この意思決定まで目指すかどうか、という点がソーシャルメディアマーケティングとの違いです。

(2)ソーシャルセリングで収益が上がる?

海外では、コロナ禍の前からソーシャルセリングの高い効果に注目が集まっていました。冒頭でもお伝えしたように、あるソーシャルセリングに関する調査結果によると、ソーシャルセリングを実施した企業の前年比収益は、実施していない企業の約4倍!またソーシャルセリングを行なっている営業担当者は、行なっていない人に比べて、45%も高い営業機会を得ているというデータもあります(※3)。

日本で今なぜソーシャルセリングに注目が集まっているのでしょうか。その理由は、2つあると考えられます。

(3)ソーシャルセリングが注目される理由①インサイドセールスへのシフト

かつてはセールスマンが見込み客のところへ赴く、いわゆるフィールドセールスが主流でしたが、最近は「インサイドセールス」にシフトしています。インサイドセールスとは、セールスパーソンが訪問せず、自宅やオフィスで営業活動を行なうこと。

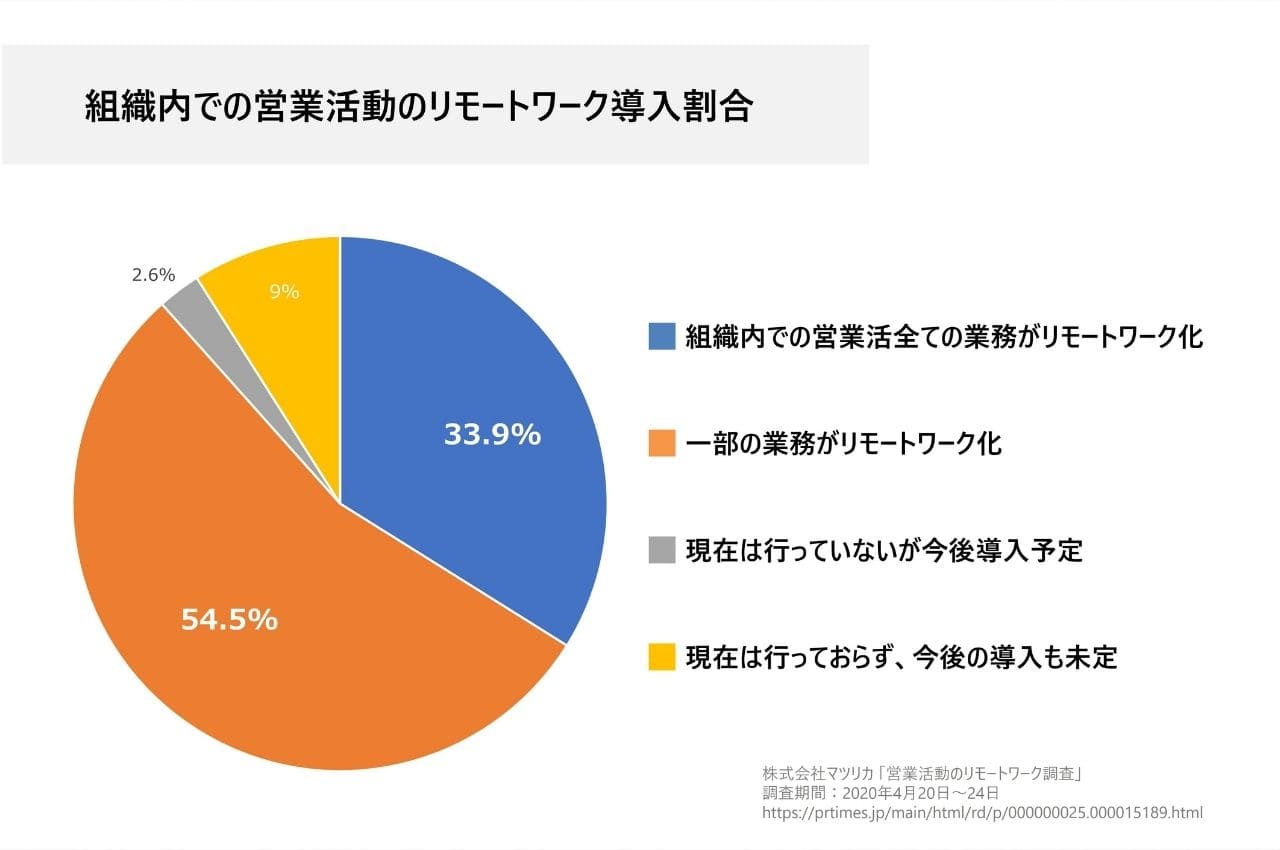

日本でも、新型コロナウイルスがもたらした環境の変化によって、インサイドセールスへと営業方法をシフトする動きが活発になっています。

営業する側もクライアント側も、テレワークが多くなれば商談など対面ではできません。そこでデジタルツールを使って、顧客と接点を持つ必要性が出てきます。実際に2020年4月に行なわれた調査によれば、テレワークを導入している企業は8割にも上っています(※4)。

テレワークによるインサイドセールスが日本にも広がりつつある中、課題となるのが「新しい見込み客(リード)とどう接点を持つか」というところ。そこで自社ホームページのコンテンツやオンラインセミナーといったチャネルとあわせて、低コストで手軽に使えるソーシャルメディアというチャネルにも注目が集まっているわけです。

(4)ソーシャルセリングが注目される理由②BtoBサービス選定時の行動変化

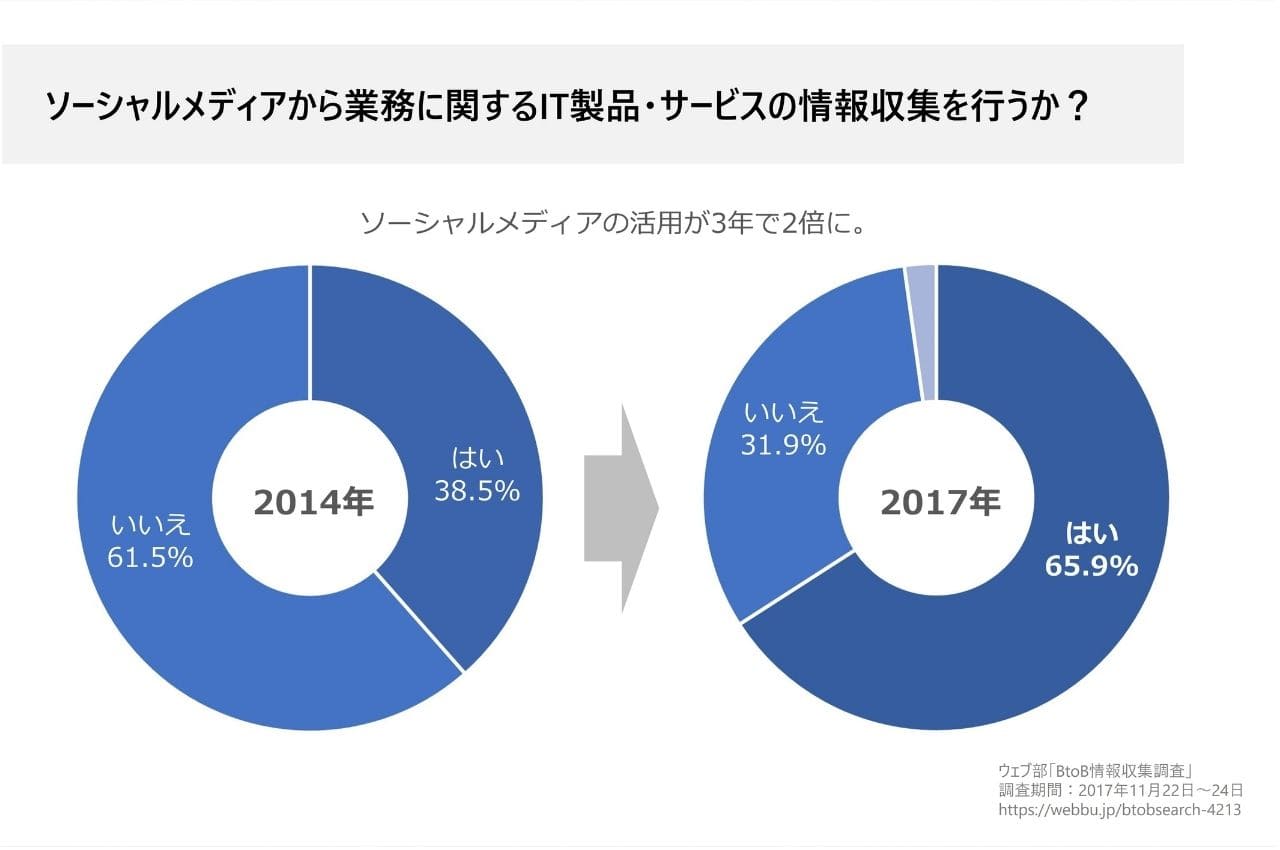

BtoB企業が製品やサービスを探すとき、ホームページやソーシャルメディアなどオンラインのチャネルを使って情報収集する人が増えています。この行動変化も、大きな原因でしょう。2017年の時点で、ソーシャルメディアを活用して業務に必要なIT製品、サービスの情報収集をする人が約7割もいるというデータもあります(※5)。

海外のある調査によると、BtoBサービス購入者の4人に3人が購入の意思決定においてソーシャルメディアに依存していると言われています(※6)。別の調査でもBtoB担当者の約5割が、サービスの評価や最終的な選択にソーシャルメディアが役立つと回答しています。つまりBtoBサービスを選ぶ意思決定において、ソーシャルメディアというチャネルの重要性が大きくなっているわけです。

☆あわせて読みたい

『【PMOコンサルタントとは】つまらない?意味ない?キャリアに使えない?向いている人と今後の将来性・年収を解説!』

『【PMOとは】PMとの違い(仕事内容・意味・職種)と向いている人、業務に必要な資格・スキルセットを解説!』

『【フリーコンサル PMO】年収は?必要なスキルや資格は?つまらない?メリット・デメリットも解説』

日本のBtoBマーケティングのソーシャルメディア活用事情

現状日本では、ソーシャルセリングとしての事例はほとんどありません。ただBtoBマーケティングにソーシャルメディアを取り入れているという事例は、実は多いのです。

ある調査によれば、2015年の時点ですでに約7割のBtoB企業がSNSを活用しているというデータがあります。例えばACG旭硝子やデンソーといったBtoB企業もTwitterやInstagramなどのSNSでアカウントを新設しています。

しかしながら日本のBtoB企業の事例を見ると、営業的なアプローチを積極的に行なっているという事例は少ないですね。どちらかと言えば企業ブランディングや広報活動、採用活動のためにSNSを活用するケースがほとんど。なぜ日本では直接営業につながるSNSの使い方が広がっていないのか、気になるところです。

(1)日本ではビジネスSNSの利用が広がっていない

実際のところ、海外と比べて日本ではビジネスSNSの利用者が伸びていません。ビジネスSNSの代表格とも言える「Linkedin」は、ビジネスに特化したSNS。同じ企業の同僚や上司のほか、取引先などつながることができ、全世界の利用者数は6億人を超えるほどの規模を誇っています。ところが日本での利用者は、2019年時点で約200万人にとどまっています。

「Linkedin」の利用者がなかなか増えないところを見ると、SNSのビジネス活用に慣れていないという日本の状況がよくわかります(英語がネックになっていることも要因かもしれません)。また日本特有の「個人アカウントでビジネス情報を発信しづらい」という事情があるとも考えられます。

(2)日本企業はSNSにネガティブなイメージを持っている?

日本の企業が個人アカウントの発信にネガティブなイメージを持っている、ということも影響しているでしょう。特に日本では「企業情報が漏洩するのでは?」「社内のことをつぶやかれて炎上されたら困る」といった懸念が大きいですよね。かつて、ある企業の社員がSNSで育児休暇について投稿した結果、企業のSNSが炎上したという事例もあります。

また日本ではSNSでビジネスに関する情報を発信することに慣れている人が少ない、いうことも理由のひとつかもしれません。海外では、「SNSのトレーニングを受けている営業担当が75%いる」というデータがあります(※7)。一方、日本ではこうしたSNSのトレーニングを企業で行なうケースは少なく、どう運用すればいいかわからないという方が多いのではないでしょうか。なおFacebookの利用者は多いものの、自らコメントやシェアをするアクティブな人は海外と比べて少ないと言われています(※8)。

ソーシャルセリングに取り組む方法とは

コロナ禍で展示会や商談の機会が激減する中、BtoBマーケティング戦略の見直しが迫られています。新規顧客を増やすには、ソーシャルメディアなどのデジタルチャネルを活用して、今まで接点のないユーザーとつながりたいところです。

とはいえSNSの使い方に慣れていない中、いきなりソーシャルセリングで成果を上げるというのは難しいですよね。そこでまずは個人単位ではなく、営業やマーケティングといった部門単位でSNSの活用に取り組むところから始めるのがおすすめです。

(1)目的やコンセプト、ターゲットを明確にする

SNSの戦略を立てる上で外せないのが、【 目的、コンセプト、ターゲット 】という3つです。一般的には、まず企業やサービスについての認知度を上げる目的をもって運用するケースが多いですね。SNSは、シェアやいいね!などの機能によって情報が拡散されやすい点が特徴。まずはシェアやいいね!が期待できそうな投稿を増やし、自社や自社サービスの認知拡大につなげるというのがベーシックな戦略です。なおSNSでは広告宣伝っぽい投稿は敬遠されがちのため、まずは親しみやすさを前面に出したり、役立つ情報発信に努めたりするコンセプトを考えたいところです。

ただBtoBの場合、実際にサービスを購入するユーザーの業種や職種はある程度限定されていることが多いですよね。そのためSNSの情報発信においても「どんな相手とコミュニケーションをとりたいか?」というターゲットをあらかじめ明確にしておきましょう。

(2)目的にあうSNSを選ぶ

SNSによってコンセプトや機能が違うため、利用者属性も大きく違います。SNSの特徴やすでに活用しているBtoB企業事例をチェックした上で、どのSNSをメインチャネルにしていくか検討しましょう。

SNS別BtoBマーケティング活用事例

ここではBtoBマーケティングによく使われる4つのSNSについて、特徴や事例をまとめました。

(1)LinkedIn

LinkedInとは、全世界で6億ユーザーに利用されている世界最大のビジネス特化型SNS。同じ企業の同僚や取引先とつながり、ビジネス上のコミュニケーションに使われています。フリーランスがLinkedInをきっかけに見込み客や新しい案件を見つけることもありますし、企業がLinkedInを使ってヘッドハンティングなど採用活動を行なうケースも多くあります。機能はFacebookと似ていて、個人アカウントを持つ以外に企業単位でページを持つこともできます。

他のSNSと同様に有料広告を出すことも可能。LinkedInではユーザーが企業や所属先などをプロフィールに登録しているため、業種や役職を絞り込んで広告を出せる点が特徴です。

LinkedInのBtoBマーケティング事例としてよく知られているのが、富士通のアカウント。

富士通ではグローバルICTサービスの認知拡大を目指して、LinkedInを使ってコンテンツや広告を配信しています。ポイントは 「IT企業の決裁者をターゲットに設定した」という点。こうしたターゲティングができるのは、ビジネスに特化したLinkedInならではの強みです。サービスの認知拡大とあわせて、世界の決裁者と接点を持つことができるというわけです。

(2)Facebook

世界で22億人のユーザーが利用するFacebook。日本でも約2,600万のユーザーが利用しています。TwitterやLINEが10代・20代といった若年層の人気が高い一方、Facebookは40代・50代の利用者が多いのが特徴。また個人アカウントが実名制だったり、企業単位でページが持てたりするため、ビジネスとの親和性が高いと言えます。

例えばRICOHは企業の公式ページとあわせて、「働き方改革ラボ」というWebサイトと連動したFacebookページも運用しています。このページでは、テレワークや電子印鑑など話題になりやすいテーマのコンテンツを配信。RICOHといえばプリンターやカメラのメーカーというイメージがありますが、実は「テレワークまるごとパック」などのソリューションサービスも提供しています。こうした新しい事業の認知を広めるため、Facebookページを活用しているのです。

(3)Twitter

Twitterとは、日々のできごとなどを最大140文字で投稿できるSNS。日本ではFacebookよりユーザー数が多く、約4,500万ユーザーが利用しています。気軽に投稿できるため若年層の利用が多く、ビジネス用途ではBtoBよりBtoCとの親和性が高いですね。ただ最近はBtoBでの活用事例も増えてきています。Twitterは利用者数が多く拡散力があるのがメリット。中小企業がツイートをきっかけに知名度を大きく伸ばしたという事例もあります。

TwitterをBtoBマーケティングに活用する場合、大きく2つの方法に分かれます。1つめが企業の公式アカウントを使う方法。例えば森田アルミ工業は従業員数45名という小規模なBtoB企業ですが、Twitterの公式アカウントが話題になり知名度を向上させました。

2つめはBtoB企業のトップや社員が個人アカウントを使う方法。この場合企業やサービスの情報を発信するだけではなく、顧客からの質問にTwitter上で答えるなど個人間のやりとりがメイン。よりソーシャルセリングに近くなり、営業実績に直接つながる可能性も高いでしょう。その一方で個人が実名や顔写真を公開して情報発信するため、より投稿内容には慎重になる必要があります。

(4)note

noteとはフォローやシェアなどの機能を持ちつつ、ブログの体裁に近く長文のコンテンツを掲載できるSNSのこと。記事を有料販売できる、広告出稿ができないといったように他のSNSと機能面で大きな違いがあります。noteは急速に利用者数を伸ばしていて、noteによれば2020年時点で国内利用者は4,400万人に達しています。

2019年あたりからさまざまな企業がnoteの公式ページを設け、マーケティングに活用する事例が増えています。個人視点で記事を執筆している人が多く、営業担当が直接見込み客とコミュニケーションしやすいツールと言えそうです。今後ソーシャルセリングでnoteを活用する事例も増えてくるのではないでしょうか。

コロナ禍でテレワークの導入が進み、外出せず営業する「インサイドセールス」へのシフトが進んでいます。一方でBtoBマーケティングでは、顧客との接点が持ちにくいという課題も出てきました。

すでにWeb会議などのデジタルツールを使って、営業のオンライン化に取り組む事例が増えています。今後、低コストで手軽に情報発信できるソーシャルメディアの活用がさらに進むのは間違いないでしょう。すでに海外では、営業がソーシャルメディアを使って見込み客に直接コミュニケーションを図る「ソーシャルセリング」の効果が明確になっていて、事例も増加中。

一方で日本のSNS動向を見ると、「個人単位での情報発信が少ない」「企業がSNSにネガティブな印象を持っている」といった事情であり、ソーシャルセリングに取り組むにはハードルがいくつかあります。また社内のリソースだけではデジタルを使った営業戦略を立てられないという課題を抱えたBtoB企業も多いようです。

こうした課題を解決するには、ITだけに詳しい人材ではなくIT、営業戦略、経営戦略などの幅広いスキルを持つ外部人材のサポートも有効です。予算や期間をフレキシブルに検討できるフリーランス人材のスキルを、プロジェクトに上手に活用しましょう。

<参照、出典>

※1:https://sairu.co.jp/doernote/175

※2:https://www.superoffice.com/blog/social-selling/

※3:https://www.superoffice.com/blog/social-selling/

※4:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000015189.html

※5:https://webbu.jp/btobsearch-4213

※6:

https://hbr.org/2016/11/84-of-b2b-sales-start-with-a-referral-not-a-salesperson

※7:

https://hbr.org/2016/11/84-of-b2b-sales-start-with-a-referral-not-a-salesperson

※8:https://forbesjapan.com/articles/detail/24881

(株式会社みらいワークス FreeConsultant.jp編集部)

≪プロフェッショナル人材が監修したお役立ち資料を無料でダウンロード!≫

ご質問はこちらから。ぜひお気軽にお問合せください。

▶https://info.mirai-works.co.jp/hf_form2

◇こちらの記事もおすすめです◇